2025年8月25日更新

北海道最大のバス事業者である北海道中央バス。

道央圏全域で運行していることもあり、車両や地域によって細かい個体差があります。

ここでは細かい差異や北海道中央バスに関する豆知識を「小ネタ集」として紹介していきます。

北海道中央バスの社番

道内でもジェイ・アール北海道バスや道南バスなどのように、登録番号とは別に独自で定めた番号で車両を管理している事業者もあります。

北海道中央バスでも1990年代前半に導入された車両まで「社番」が書かれていました。

例:5-1532

5-→札幌事業部管内の営業所所属(この場合は白石営業所)

※1-は小樽事業部管内の営業所所属、7-は空知事業部管内の営業所所属を表します。

1532→登録番号(この場合は札幌22か1532)

所属エリアと登録番号のみというシンプルなもので、転属や再登録があった際には書き換えられていました。

塗装更新の際に消される車両も多く、最後まで社番が残っていた車両も2010年に引退しています。

なお、現在では別の呼称で車両を管理しているようですが、事業者自体でも限られた場でしか使われていないことから、当サイトでも基本的に北海道中央バスの社番は記載しません。

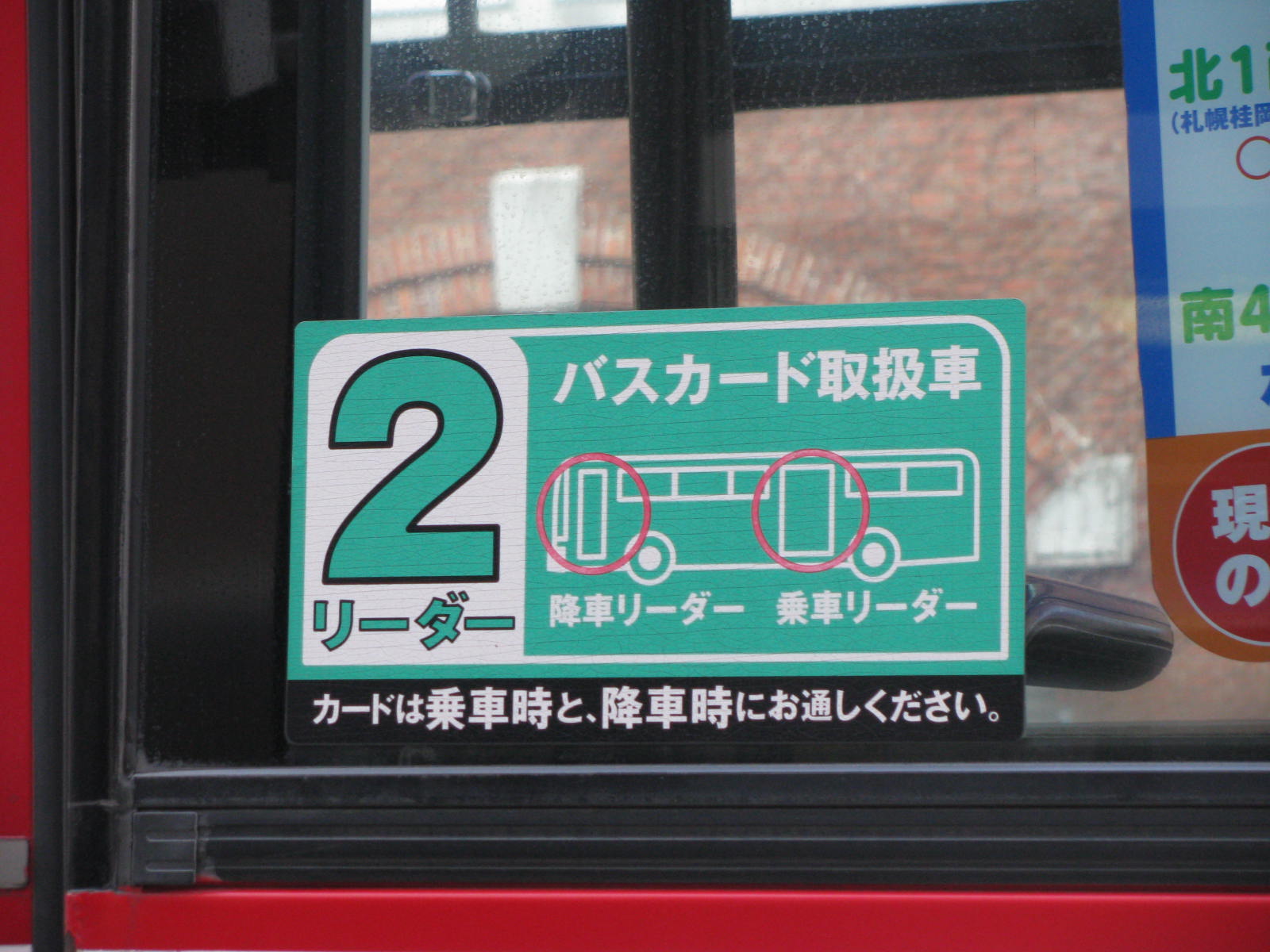

「バスカード取扱車」リーダーステッカー

1990年代、「共通ウィズユーカード」「中央バスカード」が登場し、磁気式プリペイドカードの取り扱いが始まりました。

北海道中央バスでは、路線や車両によって磁気式プリペイドカードの利用方法が異なっていました。

①中扉からそのまま乗車。降車時、運賃箱に設置されたカードリーダーにカードを挿入する方法→「1リーダー車」

②乗車時、中扉に設置されたカードリーダーにカードを挿入。降車時、運賃箱に設置されたカードリーダーにカードを挿入する方法→「2リーダー車」

③前扉から乗車し、運賃箱に設置されたカードリーダー出口からカードを挿入。降車時、運賃箱に設置されたカードリーダーにカードを挿入する方法→「2ウェイリーダー車」

①は均一運賃路線専用車で、整理券発行機も設置されていません。

②は対キロ運賃路線対応車で、路線車の多数がこれに該当していました。

③は高速車/定期観光車で、間合いで一般路線にも充当できる仕様でした。

※②③の車両が均一運賃路線に充当される場合、①の乗車方法となります。

以上のように、車両によって乗車方法が異なることから、混乱を避けるためにステッカーが貼られていました。

「1リーダー車」は青色、「2リーダー車」は緑色、「2ウェイリーダー車」は橙色のステッカーが貼られ、乗車方法の説明が書かれていました。

なお、2013年からICカード「SAPICA」へ順次移行されましたが、このステッカー自体は2010年頃に姿を消しています。

無線番号札

北海道中央バスの一部車両には数字が書かれた紙が掲出されています。

この数字は、無線番号を表すものです。

もともとは札幌市交通局が掲出を始めたもので、そこから北海道中央バス、じょうてつへと波及していきました。

ジェイ・アール北海道バスでも無線番号が書かれたシールが車両に貼り付けられており、札幌圏のバスでは無線番号を掲出するのが一般的となりました。

北海道中央バスでは、無線番号札のサイズや掲出位置、掲出の有無は営業所によって異なります。

札幌市交通局から委譲された営業所に所属する車両は側面にも掲出されています。

車両が転属する際は基本的に無線機が交換されるため、無線番号を記憶しておけば置き換えられた車両も把握することができました。

2024年頃から北海道中央バスでもIP無線化が進み、無線番号札の掲出が消えつつあります。

札幌のバスならではの文化もそろそろ見納めかもしれません。

名古屋市交通局出身車の尾灯配置

北海道中央バスでは2011年から2013年にかけて、名古屋市交通局からの移籍車がまとまった台数導入されました。

名古屋市交通局では1994年から2003年導入分まで尾灯が特注仕様で導入されていました。

北海道中央バスに流れてきた車両も1998年~2000年式のため、この特注仕様でした。

移籍する際、北海道中央バス仕様のものに変更されることはありませんでしたが、中央部に設置されている尾灯の配置が変更される改造が施されました。

名古屋市交通局では、ウインカーが上・ブレーキランプが下となっています。

北海道中央バスでは、ブレーキランプが上・ウインカーが下に変更されました。

しかし、後天的に名古屋市交通局時代の尾灯配置に戻された車両も存在しています。

どのような理由で戻されたのかは定かではありませんが、白石営業所に所属する車両などで見ることができるようです。

そもそも、なぜ北海道中央バス移籍時に尾灯配置が変更されたか、ということですが…

もともと北海道中央バスの自社発注車ではシーケンシャルテールランプが採用されており、その配置はブレーキランプが上・ウインカーが下だったため、その名残で改造されたのではないかと推測しています。